On la fit tourner, et la chaleur du feu état contre ses reins. Une main lui prit un sein, une bouche saisit la pointe de l’autre. Mais, soudain elle perdit l’équilibre et bascula à la renverse, soutenue dans quels bras ? pendant qu’on lui ouvrait les jambes et qu’on lui écartait doucement les lèvres ; des cheveux effleurèrent l’intérieur de ses cuisses. Elle entendit qu’on disait qu’il fallait la mettre à genoux. Ce qu’on fit. Elle était très mal à genoux, d’autant plus qu’on lui défendait de les rapprocher, et que ses mains liées au dos la faisaient pencher en avant. On lui permit alors de fléchir un peu en arrière, à demi assise sur les talons comme font les religieuses.

« Vous ne l’avez jamais attachée ?

— Non, jamais.

— Ni fouettée ?

— Jamais non plus, mais justement… » C’était son amant qui répondait.

« Justement, dit l’autre voix. Si vous l’attachez quelquefois, si vous la fouettez un peu, et qu’elle y prenne plaisir,

non. Ce qu’il faut, c’est dépasser le moment où elle prendra plaisir, pour obtenir les larmes. »On fit alors lever O et on allait la détacher, sans doute pour la lier à quelque poteau ou quelque mur, quand quelqu’un protesta qu’il la voulait prendre d’abord, et tout de suite – si bien qu’on la fit remettre à genoux, mais cette fois le buste reposant sur un pouf, toujours les mains au dos, et les reins plus haut que le torse, et l’un des hommes, la maintenant des deux mains aux hanches, s’enfonça dans son ventre. Il céda la place à un second. Le troisième voulut se frayer un chemin au plus étroit, et forçant brusquement, la fit hurler. Quand il la lâcha, gémissante et salie de larmes sous son bandeau, elle glissa à terre : ce fut pour sentir des genoux contre son visage, et que sa bouche ne serait pas épargnée. On la laissa enfin, captive à la renverse dans ses oripeaux rouges devant le feu. Elle entendit qu’on remplissait des verres, et qu’on buvait, et qu’on bougeait des sièges. On remettait du bois au feu. Soudain on lui enleva son bandeau. La grande pièce avec des livres sur les murs était faiblement éclairée par une lampe sur une console, et par la clarté du feu, qui se ranimait. Deux des hommes étaient debout et fumaient. Un autre était assis, une cravache sur les genoux, et celui qui était penché sur elle et lui caressait le sein était son amant. Mais tous quatre l’avaient prise, et elle ne l’avait pas distingué des autres.

On lui expliqua qu’il en serait toujours ainsi, tant qu’elle serait dans ce château, qu’elle verrait les visages de ceux qui la violeraient ou la tourmenteraient, mais jamais la nuit, et qu’elle ne saurait jamais quels étaient les responsables du pire. Que lorsqu’on la fouetterait, ce serait pareil, sauf qu’on voulait qu’elle se voie fouettée, qu’une première fois elle n’aurait donc pas de bandeau, mais qu’eux mettraient leurs masques, et qu’elle ne les distinguerait plus.1

Que sauf les mains qu’elle aurait tenues un peu au-dessus de la tête, elle pourrait donc bouger, et voir venir les coups. Qu’on ne lui fouetterait en principe que les reins et les cuisses, bref, de la taille aux genoux […] Tout ne lui serait pas infligé à la fois, elle aurait le loisir de crier, de se débattre et de pleurer. On la laisserait respirer, mais quand elle aurait repris haleine, on recommencerait, jugeant du résultat non par ses cris ou ses larmes, mais, par les traces plus ou moins vives ou durables, que les fouets laisseraient sur sa peau.2

Un des habitués de Roissy donne les instructions à O:

« Vous êtes ici au service de vos maîtres. Le jour durant, vous ferez telle corvée qu’on vous confiera pour la tenue de la maison, comme de balayer, ou de ranger les livres ou de disposer les fleurs, ou de servir à table. Il n’y en a pas de plus dures. Mais vous abandonnerez toujours au premier mot de qui vous l’enjoindra, ou au premier signe, ce que vous faites, pour votre seul véritable service, qui est de vous prêter. Vos mains ne sont pas à vous, ni vos seins, ni tout particulièrement aucun des orifices de votre corps, que nous pouvons fouiller et dans lesquels nous pouvons nous enfoncer à notre

gré. Par manière de signe, pour qu’il vous soit constamment présent à l’esprit, ou aussi présent que possible, que vous avez perdu le droit de vous dérober, devant nous vous ne fermerez jamais tout à fait les lèvres, ni ne croiserez les jambes, ni ne serrerez les genoux (comme vous avez vu qu’on a interdit de faire aussitôt votre arrivée), ce qui marquera à vos yeux et aux nôtres que votre bouche, votre ventre, et vos reins nous sont ouverts. […] Mais outre celui qui vous sera donné par qui le désirera, vous serez punie du fouet le soir pour manquement à la règle dans la journée : c’est-à-dire pour avoir manqué de complaisance, ou levé les yeux sur celui qui vous parle ou vous prend : vous ne devez jamais regarder un de nous au visage. Dans le costume que nous portons à la nuit, et que j’ai devant vous, si notre sexe est à découvert, ce n’est pas pour la commodité, qui irait aussi bien autrement, c’est pour l’insolence, pour que vos yeux s’y fixent, et ne se fixent pas ailleurs, pour que vous appreniez que c’est là votre maître, à quoi vos lèvres sont avant tout destinées. Dans la journée, où nous sommes vêtus comme partout, et où vous l’êtes comme vous voilà, vous observerez la même consigne, et vous aurez seulement la peine, si l’on vous en requiert, d’ouvrir vos vêtements, que vous refermerez vous-même quand nous en aurons fini de vous. En outre, à la nuit, vous n’aurez que vos lèvres pour nous honorer, et l’écartement de vos cuisses, car vous aurez les mains liées au dos, et serez nue comme on vous a amenée tout à l’heure ; on ne vous bandera les yeux que pour vous maltraiter, et maintenant que vous avez vu comment on vous fouette, pour vous fouetter. A ce propos, s’il convient que vous vous accoutumiez à recevoir le fouet, comme tant que vous serez ici vous le recevrez chaque jour, ce n’est pas tant pour notre plaisir que pour votre instruction. Cela est tellement vrai que les nuits où personne n’aura envie de vous, vous attendrez que le valet chargé de cette besogne vienne dans la solitude de votre cellule vous appliquer ce que vous devrez recevoir et que nous n’aurons pas le goût de vous donner. Il s’agit en effet, par ce moyen, comme par celui de la chaîne qui, fixée à l’anneau de votre collier, vous maintiendra plus ou moins étroitement à votre lit plusieurs heures par jour, beaucoup moins de vous faire éprouver une douleur, crier ou répandre des larmes, que de vous faire sentir, par le moyen de cette douleur, que vous êtes contrainte, et de vous enseigner que vous êtes entièrement vouée à quelque chose qui est en dehors de vous. Quand vous sortirez d’ici, vous porterez un anneau de fer à l’annulaire, qui vous fera reconnaître : vous aurez appris à ce moment-là à obéir à ceux qui porteront ce même signe – eux sauront à le voir que vous êtes constamment nue sous votre jupe, si correct et banal que soit votre vêtement, et que c’est pour eux. Ceux qui vous trouveraient indocile vous ramèneront ici. On va vous conduire dans votre cellule. »3

Un autre jour à Roissy, en la présence de son amant René et trois hommes:

O se mit à genoux sur le tapis, sa robe verte en corolle autour d’elle. Son corset la serrait, ses seins, dont on voyait la pointe, étaient à la hauteur des genoux de son amant. « Un peu plus de lumière », dit un des hommes. Lorsqu’on eut prit le temps de diriger le rayon de la lampe de façon que la clarté tombât d’aplomb sur son sexe et sur le visage de sa maîtresse, qui en était tout près, et sur ses mains qui le caressaient par-dessous, René ordonna soudain : « Répète : je vous aime. » O répéta « je vous aime », avec un tel délice que ses lèvres osaient à peine effleurer la pointe du sexe, que protégeait encore sa gaine de douce chair. Les trois hommes, qui fumaient, commentaient ses gestes, le mouvement de sa bouche refermée et resserrée sur le sexe qu’elle avait saisi, et le ong duquel elle montait et descendait, son visage défait qui s’inondait de larmes chaque fois que le membre gonflé la frappait jusqu’au fond de la gorge, repoussant la langue et lui arrachant une nausée. 4

Les femmes de Roissy sont toujours sexuellement disponibles pour les valets du château. Les valets ont le droit de les punir immédiatement par le fouet si elles ne respectent pas les règles. Parfois, ils les fouettent par instructions des maîtres. Ils aussi aident avec la flagellation quotidienne.

Il y avait des jours où O etait abondonée toute seule dans l’obscurité.

Ses lèvres entre les jambes, qui la brûlaient, lui étaient interdites, et la brûlaient peut-être parce qu’elle les savait ouvertes à qui voudrait : au valet Pierre, s’il lui plaisait d’entrer. Elle s’étonnait que le souvenir du fouet qu’elle avait reçu la laissât aussi sereine, alors que la pensée qu’elle ne saurait sans doute jamais lequel des quatre hommes lui avait par deux fois forcé les reins, et si c’était les deux fois le même, et si ce n’était pas son amant, la bouleversait. Elle glissa un peu sur le ventre, songea que son amant aimait le sillon de ses reins, qu’à la réserve de ce soir (si c’était lui) il n’avait jamais pénétré. Elle souhaita que c’eût été lui ; lui demanderait-elle ? Ah ! jamais.5

Pierre la cravachait à toute volée. Il n’attendit pas qu’elle se tût, et recommença quatre fois, en prenant soin de cingler chaque fois ou plus, haut ou plus bas que la fois précédente, pour que les traces fussent nettes. Il avait cessé qu’elle criait encore, et que ses larmes coulaient dans sa bouche ouverte.6

Son amant est revenu avec un autre homme:

[L]e pied lui manqua, elle se retrouva étendue sur le dos, la bouche de René sur sa bouche ; ses deux mains lui plaquaient les épaules sur le lit, cependant que deux autres mains sous ses jarrets lui ouvraient et lui relevaient les jambes. Ses mains à elle, qui étaient sous ses reins (car au moment où René l’avait poussé vers l’inconnu, il lui avait lié les poignets en joignant les anneaux des bracelets), ses mains furent effleurées par le sexe de l’homme qui se caressait au sillon de ses reins, remontait et alla frapper au fond de la gaine de son ventre. Au premier coup elle cria, comme sous le fouet, puis à chaque coup, et son amant lui mordit la bouche. L’homme la quitta d’un brusque arrachement, rejeté à terre comme par une foudre, et lui aussi cria. René défit les mains d’O, la remonta, la coucha sous la couverture. L’homme se relevait, il alla avec lui vers la porte. Dans un éclair, O se vit, délivrée, anéantie, maudite. Elle avait gémi sous les lèvres de l’étranger comme jamais son amant ne l’avait fait gémir, crié sous le choc du membre de l’étranger comme jamais son amant ne l’avait fait crier. Elle était profanée et coupable. S’il la quittait, ce serait juste. Mais non, la porte se refermait, il restait avec elle, revenait, se couchait le long d’elle, sous la couverture, se glissait clans son ventre humide et brûlant, et la tenant embrassée, lui disait : « Je t’aime. Quand je t’aurai donnée aussi aux valets, je viendrai une nuit te faire fouetter jusqu’au sang. »7

René l’a rappelé gentiment des règles:

O allait répondre qu’elle était son esclave, et portait ses liens avec joie. Il l’arrêta : « On t’a dit hier que tu ne devais, tant que tu serais dans ce château, ni regarder un homme au visage, ni lui parler. Tu ne le dois pas davantage à moi, mais te taire, et obéir. Je t’aime. Lève-toi. Tu n’ouvriras désormais ici la bouche, en présence d’un homme, que pour crier ou caresser [faire une fellation]. »8

Un jour lorsque Jeanne, une des femmes de Roissy, aidait à s’habiller O, René est entré. Il a donné à O l’ordre de lui regarder avec Jeanne pendant l’acte sexuel.

Il quitta Jeanne pour prendre [O] dans ses bras, l’appelant son amour et sa vie, répétant qu’il l’aimait. La main dont il lui caressait la gorge et le cou était moite de l’odeur de Jeanne. Et après ? Le désespoir qui l’avait noyée reflua : il l’aimait, ah ! il l’aimait. Il était bien maître de prendre plaisir à Jeanne, ou à d’autres, il l’aimait. « Je t’aime, disait-elle à son oreille, je l’aime », si bas qu’il entendait à peine. 9

Une autre nuit, un jeune maitre est entré et a accouplé deux habitués de Roissy, Monique et Jeanne, en présence d’O.

Il leur dit d’apporter le pouf (c’était le pouf contre lequel on avait renversé O à plat ventre la veille). Monique n’attendit pas d’autres ordres, elle s’agenouilla, se pencha, la poitrine écrasée contre la fourrure et tenant à pleines mains les deux coins du pouf. Lorsque le garçon fit relever par Jeanne la jupe rouge, elle ne bougea pas. Jeanne dut alors, et il en donna l’ordre dans les termes les plus brutaux, défaire son vêtement, et prendre entre ses deux mains cette épée de chair qui avait si cruellement, au moins une fois transpercé O. Elle se gonfla et se raidit contre la paume refermée, et O vit ces mêmes mains, les mains menues de Jeanne, qui écartaient les cuisses de Monique au creux desquelles, lentement, et à petites secousses qui la faisaient gémir, le garçon s’enfonçait. 10

Un visiteur du château s’est plaint de la taille de l’anus d’O. Cela était suivi par le premier exemple de modification brutale de son corps afin d’élargir son anus. Elle a été obligée de porter un « plug » anal pendant 8 jours.

Désormais, huit jours durant, entre la tombée du jour où finissait son service dans la bibliothèque et l’heure de la nuit, huit heures ou dix heures généralement, où on l’y ramenait – quand on l’y ramenait –enchaînée et nue sous une cape rouge, O porta fixée au centre de ses reins par trois chaînettes tendues à une ceinture de cuir autour de ses hanches, de façon que le mouvement intérieur de ses muscles ne la pût repousser, une tige d’ébonite faite à l’imitation d’un sexe dressé.11

Au repas du soir, que les filles prenaient ensemble dans le même réfectoire, mais après leur bain, nues et fardées, O la portait encore, et du fait des chaînettes et de la ceinture, tout le monde pouvait voir qu’elle la portait. Elle ne lui était enlevée, et par lui, qu’au moment où le valet Pierre venait l’enchaîner, soit au mur pour la nuit si

personne ne la réclamait, soit les mains au dos s’il devait la reconduire à labibliothèque. Rares furent les nuits où il ne se trouva pas quelqu’un pour faire usage de cette voie ainsi rapidement rendue aussi aisée, bien que toujours plus étroite que l’autre. Au bout de huit jours aucun appareil ne fut plus nécessaire et son amant dit à O qu’il était heureux qu’elle fût doublement ouverte, et qu’il veillerait à ce qu’elle le demeurât.12

Chaque jour et pour ainsi dire rituellement salie de salive et de sperme, de sueur mêlée à sa propre sueur, elle ‘se sentait à la lettre le réceptacle d’impureté, l’égout dont parle l’Ecriture Et cependant les parties de son corps les plus constamment offensées, devenues plus sensibles, lui paraissaient en même temps devenues plus belles, et comme anoblies : sa bouche refermée sur des sexes anonymes, les pointes de ses seins que des mains constamment froissaient, et entre ses cuisses écartelées les chemins de son ventre, routes communes labourées à plaisir. Qu’à être prostituée elle dût gagnez en dignité étonnait, c’est pourtant de dignité qu’il s’agissait.

…

Lorsque René l’avertit qu’il la laissait, la nuit était déjà tombée. O était nue dans sa cellule, et attendait qu’on vînt la conduire au réfectoire. Son amant, lui, était vêtu comme à l’ordinaire, d’un costume qu’il portait en ville tous les jours. Quand il la prit dans ses bras, le tweed de son vêtement lui agaça la pointe des seins. Il l’embrassa, la coucha sur le lit, se coucha contre elle, et tendrement et lentement et doucement la prit, allant et venant dans les deux voies qui lui étaient offertes, pour finalement se répandre dans sa bouche, qu’ensuite il embrassa encore.

« Avant de partir, je voudrais te faire fouettera dit-il, et cette fois je te le demande. Acceptes-tu ? » Elle accepta.

« Je t’aime, répéta-t-il, sonne Pierre. »13

Une fois, elle s’est réveillée enchaînée et n’a pas eu qu’un vague souvenir de ce qui s’est passé.

Il n’y avait plus ni jour ni nuit, jamais la lumière ne s’éteignait. Pierre, ou un autre valet indifféremment, remettait sur le plateau de l’eau, des fruits et du pain quand il n’y en avait plus,, et la conduisait se baigner dans un réduit voisin. Elle ne vit jamais les hommes qui entraient, parce qu’un valet entrait chaque fois avant eux pour lui bander les yeux, et détachait le bandeau seulement quand ils étaient partis. Elle perdit aussi leur compte, et leur nombre, et ses douces mains ni ses lèvres caressant à l’aveugle ne surent jamais reconnaître qui elles touchaient. Parfois ils étaient plusieurs, et le plus souvent seuls, mais chaque fois, avant qu’on s’approchât d’elle, elle était mise à genoux face au mur, l’anneau de son collier accroché au même piton où était fixée la chaîne, et fouettée.

…

Il y avait trois mois, trois jours qu’elle attendait, ou dix jours, ou dix ans.14

O devait partir du château. René l’a emmené à la maison de son demi-frère, Sir Stephen. Elle a eu un penchant pour Sir Stephen qui était un maître beaucoup plus dur que René.

O se détesta de son propre désir, et détesta Sir Stephen pour l’empire qu’il avait sur lui-même. Elle voulait qu’il l’aimât, voilà la vérité : qu’il fût impatient de toucher ses lèvres et de pénétrer son corps, qu’il la saccageât au besoin, mais qu’il ne pût devant elle garder son calme et maîtriser son plaisir. Il lui était bien indifférent, à Roissy, que ceux qui se servaient d’elle eussent quelque sentiment que ce fût : ils étaient les instruments par quoi son amant prenait plaisir à elle, par quoi elle devenait ce qu’il voulait qu’elle fût, polie et lisse et douce comme une pierre. Leurs mains étaient ses mains, leurs ordres ses ordres. Ici non. René l’avait remise à Sir Stephen, mais on voyait bien qu’il voulait la partager avec lui, non pas pour obtenir d’elle davantage, ni pour la joie de la livrer, mais pour partager avec Sir Stephen ce qu’il aimait aujourd’hui le plus, Comme sans doute jadis, quand ils étaient plus jeunes, ils avaient ensemble partagé un voyage, un bateau, un cheval. 15

Elle n’osait regarder au visage Sir Stephen, mais voyait ses mains dénouer la ceinture de sa robe. Quand il eut enjambé O toujours à genoux et qu’il l’eut saisie par la nuque, il s’enfonça dans sa bouche. Ce n’était pas la caresse de ses lèvres le long de lui qu’il cherchait, mais le fond de sa gorge. Il la fouilla longtemps, et O sentait gonfler et durcir en elle le bâillon de chair qui l’étouffait, et dont le choc lent et répété lui arrachait les larmes. Pour mieux l’envahir, Sir Stephen avait fini par se mettre à genoux sur le sofa de part et d’autre de son visage, et ses reins reposaient par instants sur la poitrine d’O, qui sentait son ventre, inutile et dédaigné, là brûler. Si longuement que Sir Stephen se complût en elle, il n’acheva pas son plaisir, mais se retira d’elle en silence, et se remit debout sans refermer sa robe.

« Vous êtes facile, O, lui dit-il. Vous aimez René, mais vous êtes facile. René se rend-il compte que vous avez envie de tous les hommes qui vous désirent, qu’en- vous envoyant à Roissy ou en vous livrant à d’autres, il vous donne autant d’alibis pour votre propre facilité ?

— J’aime René, répondit O.

— Vous aimez René, maïs vous avez envié de moi, entre autres », reprit Sir Stephen.16

Sans la lâcher, Sir Stephen lui ordonna brusquement de se caresser elle-même, mais-de ne pas refermer les jambes. Saisie, elle allongea docilement vers son ventre sa main droite, et rencontra sous ses doigts, déjà dégagée de la toison qui la protégeait, déjà brûlante, l’arête de chair où se rejoignaient les fragiles lèvres de son ventre. Mais sa main retomba, et elle balbutia : « Je ne peux pas. » Et en effet, elle ne pouvait pas. Elle ne s’était jamais caressée que furtivement dans la tiédeur et l’obscurité de son lit, quand elle dormait seule, sans jamais chercher jusqu’au bout le plaisir. Mais elle le trouvait parfois plus tard en rêve, et se réveillait déçue qu’il eût été si fort à la fois et si fugace. Le regard de Sir Stephen insistait. Elle-ne put le soutenir et, répétant « je ne peux pas », ferma les yeux. Ce qu’elle revoyait, et n’arrivait pas à fuir, et qui lui donnait le même vertige de dégoût que chaque, fois qu’elle en avait été témoin, c’était quand elle avait quinze ans, Marion renversée dans le fauteuil de cuir d’une chambre d’hôtel, Marion une jambe sur le bras du fauteuil et la tête à demi pendante sur l’autre bras, qui se caressait devant elle et gémissait. Marion lui avait raconté qu’elle s’était un jour caressée ainsi dans son bureau, quand elle se croyait seule, et que le chef de son service était entré à l’improviste et l’avait surprise.17

Certaines expériences de ses années jeunes la mettent mal à l’aise avec la masturbation. Donc elle a refusé d’obéir à Sir Stephen.

« C’est cela votre obéissance ? » dit-il. Puis de, la main gauche il lui prit les deux poignets, et de la droite la gifla à tour de bras. Elle chancela, et serait tombée s’il ne l’avait maintenue. Mettez-vous à genoux pour m’écouter, dit-il, je crains que René ne vous ait bien mal, dressée. — J’obéis toujours à René, balbutia-t-elle. — Vous confondez l’amour et l’obéissance. Vous m’obéirez sans m’aimer, et sans que je vous aime. » Alors elle se sentit soulevée de la révolte la plus étrange, niant en silence à l’intérieur d’elle-même les paroles qu’elle entendait, niant ses promesses de soumission et d’esclavage, niant son propre consentement, son propre désir, sa nudité, sa sueur, ses jambes tremblantes, le cerne de ses yeux. Elle se débattit en serrant les dentsde rage quand l’ayant fait se courber, prosternée, les coudes à terre et tête entre ses bras, et la soulevant aux hanches, il força ses reins pour la déchirer comme René avait dit qu’il la déchirerait. Une première fois elle ne cria pas. Il s’y reprit plus brutalement, et elle cria. Et à chaque fois qu’il se retirait, puis revenait, donc à chaque fois qu’il le décidait, elle criait. Elle criait de révolte autant que de douleur, et il ne s’y trompait pas. Elle savait aussi, ce qui faisait que de toute façon elle était vaincue, qu’il était content de la contraindre à crier. Lorsqu’il en eut fini, et qu’après l’avoir fait relever, il fut sur le point de la renvoyer, il lui fit remarquer que ce que de lui il avait répandu en elle, allait peu à peu en s’échappant d’elle se teinter du sang de la blessure qu’il lui avait faite, que cette blessure la brûlerait tant que ses reins ne se seraient pas faits à lui, et qu’il continuerait à en forcer le passage.[…] Il lui rappela qu’elle avait consenti à être l’esclave de René et la sienne, mais il lui paraissait peu probable qu’elle sût, en toute connaissance de cause, à quoi elle s’était engagée. Lorsqu’elle l’aurait appris, il serait trop tard pour qu’elle échappât.18

Cependant, elle restait soumise à ses ordres. Après quelques jours, il l’a dit:

« O, je vais te mettre un bâillon, parce que je voudrais te fouetter jusqu’au sang, lui dit-il. Me le permets-tu ?

— Je suis à vous », dit O.19

Malgré les sentiments d’O pour Sir Stephen, elle toujours pensait à son premier amoureux, René. Elle toujours considérait comme son maître qui connaît ses besoins et désires.

O était heureuse que René la fît fouetter et la prostituât parce que sa soumission passionnée donnerait à son amant la preuve de son appartenance, mais aussi parce que la douleur et la honte du fouet, et l’outrage que lui infligeaient ceux qui la contraignaient au plaisir quand ils la possédaient et tout aussi bien se complaisaient au leur sans tenir compte du sien, lui semblaient le rachat même de sa faute. Il y avait des étreintes qui lui avaient été immondes, des mains qui sur ses seins étaient une intolérable insulte, des bouches qui avaient aspiré ses lèvres et sa langue comme de molles et ignobles sangsues, et des langues et des sexes, bêtes gluantes, qui se caressant à sa bouche fermée, au sillon de toutes ses forces, serré de son ventre et de ses reins, l’avaient raidie de révolte, si longuement que le fouet n’avait pas été de trop pour la réduire, mais auxquels elle avait fini par s’ouvrir, avec un dégoût et une servilité abominables. Et si malgré cela Sir Stephen avait raison ? Si son avilissement lui était doux ? Alors, plus sa bassesse était grande, plus René était miséricordieux de consentir à faire d’O l’instrument de son plaisir.20

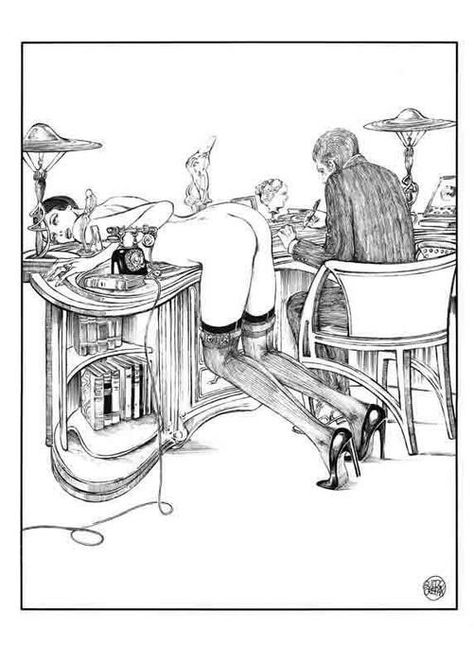

.jpg)

Un livre qui m'a toujours mise mal à l'aise. Bien qu'écrit par une femme, je le trouve terriblement machiste. Mais ça reste une belle quête d'absolu d'une femme qui veut appartenir à un homme. C'était aussi le moyen, ce livre, pour Dominique Aury, de séduire Jean Paulhan.

RépondreSupprimerC'est vrai, qu'il y a un côté machiste.

SupprimerMais, l'auteure voulait, sans doute, être en totale soumission de son homme.

Je pense que c'était sa volonté d'appartenir à son homme, guidée par ses fantasmes de sado-maso.

Si elle avait été lesbienne, Marianne, et si elle avait écrit cela à une femme, est-ce que ça changerait ton opinion?

Bon W-E de printemps, ma belle.

Je t'embrasse.

Tu as raison, elle voulait être entièrement la chose d'un homme. Si elle avait écrit la même chose à une femme, je n'aurais pas dit que c'est machiste, mais lesbien, et ça m'aurait davantage plu!

SupprimerHé, hé, n'est-ce pas le même jeu qu'avec Rose ?

SupprimerDe ce que je lis de ton article par ce qu'il introduit, cela me parle d'une Femme au destin littéraire hors du commun dont une semaine d'émissions lui a été consacrée il y a une dizaine de jours et que j'ai entièrement suivies... Un pur régal de découvrir cette personnalité emblématique du Féminin contemporain...Une femme devenue célèbre notamment pour son journal intime écrit depuis ses 9 ans et bien sûr ses romans et sa vie épistolaire avec ses amants et qui a donné une oeuvre très originale "Vénus Érotica" que j'ai racheté suite à l'émission : https://photos.app.goo.gl/bF9qhfmRGpzkdiWV7Les émissions sont là qui s'enchainent et se suivent... : https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/anais-nin-et-la-jouissance-feminine-14-vie-de-lamour-danais-nin

RépondreSupprimerDans ton article cette référence aussi à ces oeuvres emblématiques dont certaines reprises par Guido Crépax dont je préfère largement le travail à celui de Manara... Dans les extraits, ces références à Histoire d'O, une oeuvre que j'ai bien aimé et qui s'est trouvé transposée dans le réel lors de ma rencontre avec Céleste même si je n'ai pas de château ni de particule de Comte ou de Marquis !!! En effet, avec Céleste nous avons découvert ces jeux amoureux du BDSM, notamment par le fait du bondage dont Céleste s'est révélée Gourmande, vorace et grandes esthète... et presque missionnaire pour en vivre et en faire connaitre les puissants effets de Voluté et d'exploration de l'Amour profond... Et la remarque de Marianne m'interpelle, car ce que j'ai pu vivre de cette longue et riche expérience n'a pas un seul instant été entâché de traces/intentions de sadisme de masochisme, de domination, de pouvoirs, etc. Et pour avoir eu de nombreux complices dans ces "jeux-là de l'Amour je n'ai jamais senti chez ces complices-partenaires Femmes et Hommes de telles idées et pensées sordides, qui effectivement m'auraient rebuté et me rebutent toujours... Mais effectivement on voit clairement dans Ô mis en avant ce masculinisme puant, ce machisme, et tout ce cortège du pouvoirs immondes par le fait du capitalisme entre autres choses putrides et perverses... Come si la relation Femme-Homme, comme si l'Amour ne pouvait et ne devait s'envisager que selon des règles issues des religions contemporaines par le fait de l'appartenance et de la soumission à ce Dieu-Homme Unique... le même qui a généré ces démocraties morbides et mortifères!

Dans cette série, j'ai l'intention de faire un article aussi sur Anaïs Nin, c'est dans mes plans.

SupprimerOui, j'ai lu tes aventures avec Céleste, et je sais que tu es friand de scénarios. J'aime les lire.

Au fait, tu parles de journal intime depuis ses neufs, c'est celui de Pauline Réage ou d'Anaïs Nin ? As-t-il été publié ?